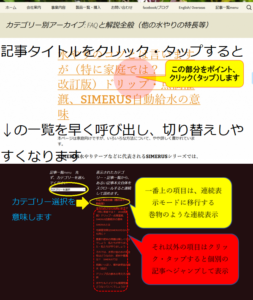

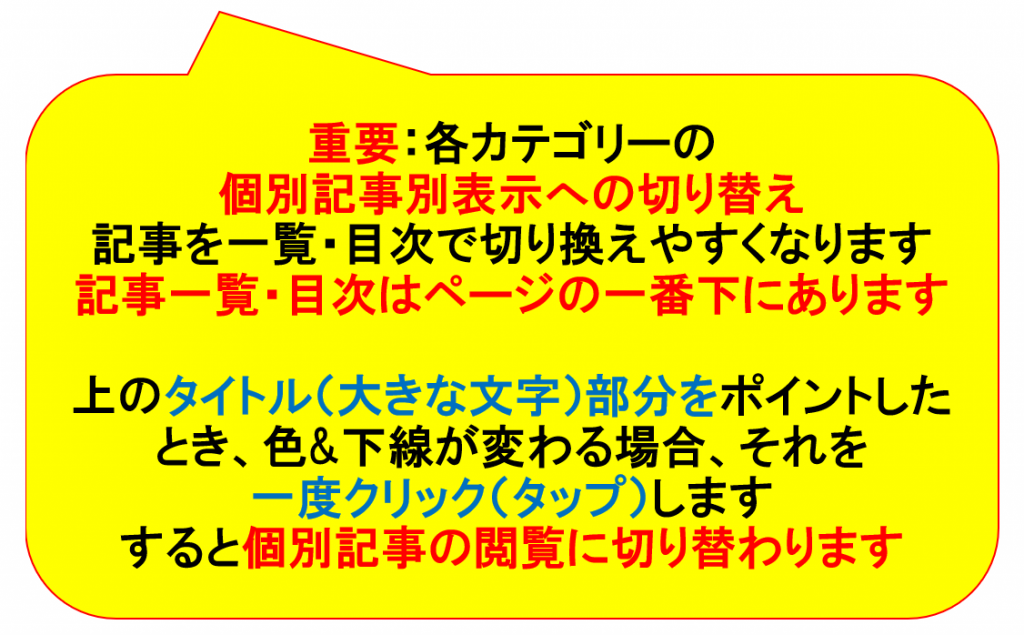

読みやすいブラウズのために

★記事閲覧の連続スクロールモード(長い!)の解除★ 上の記事のタイトルをクリックします。そうすると、各記事個別表示モードになり最後の一覧(目次)にアクセスしやすくなります。

※記事によっては、個別モードにしても詳しく長いものがあるので、ページ一番下のカテゴリー別記事一覧にアクセスするにはご使用のブラウザなどで素早くスクロールしてください。

※記事によっては、個別モードにしても詳しく長いものがあるので、ページ一番下のカテゴリー別記事一覧にアクセスするにはご使用のブラウザなどで素早くスクロールしてください。

底面給水の場合、水受け皿の容積だけだったら、夏場だったら特に、長持ちしないでしょう。また、水位が段々と変わっていくことで、SIMERUS水やりテープでも全く給水性能が変わらないわけではありません。もちろん水がなくなったら給水できません。しかし、以下のようなもので給水量を増大できれば留守でも安心です。これらは、SIMERUS水やりテープを使ったPETボトル植木鉢、以下の写真のような(SIMERUS水やりテープを使った)底面潅水式の植木鉢やプランターなどでも共通に応用できます。

これらの例↑では、底面給水用に、SIMERUS水やりテープを底面にセットしています(鉢底石は使いません)。この例(台座は猫除けマット)だと、水深最大3cmまで、それ以上だと過湿になります。つまり、鉢底が水につかってしまいます。

※この底面給水式については、特集記事 プランターや鉢でも底面給水(SIMERUS水やりテープ利用式)を参照してください。※これは、ペットボトル植木鉢とは別の方法です!

※また、記事メニューから、弊社製品楽々底面給水シートの活用を含め 2021栽培の項目に各種の項目が詳しくあります。

そのため、★全体の水量を増大させること ★水位設定を軽く湿らせる式で安定させること というのが重大となりますが、それには、水受け皿にタイムリーに水を追加補給する方法を考えてみます。

その方法として以下を紹介します。

※以下ペットボトルを使用する場合、必要ならペットボトルレンズ効果の防止のためや緑水の抑制から遮光などを行ってください。また、以下の水受け皿のうち大きなものは特に、できるだけ水平に設置しなければ、うまく水が広がらないので注意してください。

まず、鉢(~18cm位まで)単体ならば、水受け皿に百均ショップでもよく売っていますが、犬猫用のみずやり器(ペットボトルをねじ込むタイプ、以下の写真)などで、水位安定、給水量増加が簡単でしょう。左の緑色の鉢より、水がはるかに長持ちです。ペットボトルもかなり大きなものまで、水を入れ、さかさまにしてねじ込み利用できます。これは、マリオット瓶の原理を利用したものです。なお、以下の各種の給水増強用の穴あけ加工したペットボトルでも同じ原理を使っています。

※何か(多分ペット等の病気予防等衛生上の理由だろうと思います)、このPETボトルをセットして水面を形成するタイプの自動給水器は、最近品薄のようです(少なくとも弊社近辺の百均Shopでは2019/6現在見かけません、植物に底面給水するには便利なのですが、、、)。簡単に手に入るもので準備する方法については、下のPETボトルと通常の水受け皿などを活用する記事を参考にしてください。

この例で(隠れていますが、鉢の)台座の高さは4cm程度です。水深は2cm程度です。大体、鉢の底から下に1~3cmあたりが水面とするのがいいでしょう。

※台座とは、プラグトレー(高さ4cm前後のもの)や猫除けマット(3cm、針の方を上に利用する)のこと、特集記事 プランターや鉢でも底面給水(SIMERUS水やりテープ利用式)参照

プランタや複数の鉢などにまとめて安定した水位を設定し、水も長持ちさせたい場合、以下の方法をお勧めします。原理は上と同じです。 この給水量強化策で必要な加工は、ペットボトルの下部に横1.5cm×縦1.5~2.0cm(水深分) 長方形程度の穴あけ作業だけです。目印をつけカッターなどで安全に作業してください。

※PETボトル下部が側面部よりかなり固く、替え刃式カッターなどでは容易に切り欠きし難いタイプのPETボトルも有りますので(あまり固いもののの加工には替え刃も折れやすくて危険です)、その場合、ドリルやキリなどの穴をあける能力の高い工具や大き目のカッター、切り欠きが容易なニッパー等の併用も考え安全に作業を進めてください。あるいは、別の加工しやすいPETボトルでお試しください(安全第一)。※熱でカットというのもあります。

※全般には、資源節約の観点からPETボトルの材質の厚みなどは全般に薄くなってきている傾向ですが、炭酸飲料の1.5Lボトル等でかなり底部などが硬質のものも見られます。

左は給水量強化タンク 下の図のように加工します。 大きなペットボトル(複数)だと大幅長持ちです。これも、マリオット瓶の原理を利用したものです。

なお、複数のPET水タンクを同時にセットすることもできますが、多数準備したい場合、以下のように、水受けにPET水タンクの下の穴が漬かるだけ注水し、注水したPET水タンクを漬けて運ぶと水が漏れません。

※この例で緑の鉢の載っている台座の高さは4cm程度です。水深は鉢の底から下に2cm程度で安定させています。

これらは、当然貯留しておいた雨水なども利用できます。

一般にホームセンターに売っている5-10L程度の水タンク(固いプラスチックのタンク、折りたためる柔らかいものなどは不可)に水をため、小さな口のキャップを外しておき、それを上下ひっくり返し、素早く水皿内側にその口をはめ込む(水皿底から、タンクの口は木切れなどを挟んで2cm程度高さをとる←その口はふさがない)、、、といった”豪快な”方法もあります(夏場写真載せる予定です)。※この方法でも、最低限、タンクの口を内側に落とし込める(はめ込む)だけの余裕のある面積は必要です。

概要図

一時的以外、あまり勧めはしませんが ※土壌過湿の問題もあり、以下は、いわゆる禁じ手といっていいものであり、あまり長期間はやらないのがいいですが、一時的に水位を高めて、給水期間を長くすることもできます(鉢底やペットボトル植木鉢の下キャップがどっぷりと漬かるまで水深を深くする)。また、降水がかかる条件では、下の水受け皿に水を貯留させることもできます。←これらを底水式と言いますが、長期間連続に行うと土壌過湿で一般に生育によくありません。あくまでもSIMERUS水やりテープを使って土壌を軽く湿らせるを行うことが健全栽培の基本です。

あまり神経質になる必要はないとも言えますが ここで”底面潅水”と言っても、絶対にじょうろ等で上から給水してはいけないということはありません。まあ、普段、上からささっと水を注ぎたしたい気分もわかりますし。 ただし、水受けに肥料分の逆流が生じやすいのと(藻がわきやすくなる)、あふれる場合(水も肥料分も農薬類などもロストする)があるので程々でやりましょう。

重要 上部キャップは締めておく

重要 上部キャップは締めておく

※重要 プランタや植木鉢(ペットボトル植木鉢(記事メニュー参照)の場合だったらキャップ部分)が水没しない程度の水深とする 目安水深1.5-2cm程度(底面潅水式で3cmぐらいの台座使用の場合)と思います。

※キャップからの水位を変化させることによって(毛細管の)給水性能を変化させることができますが、通常は、キャップ下0~3cmの水面高さとすると特に問題は生じないといえます、それ以外では、むしろいろいろトラブルの原因になりえますのでおやめください(SIMERUS水やりテープ端が水に必ず漬かっていること)。あまり多いと水が汚れるリスクも増えません。

PETボトル水タンク式について 中の水を熱するのは基本的には避けたほうが良いことを再度説明します、基本遮光するのが望ましいといえます(PETボトルを水タンクに使う本来の使い方を含めて)→よりシビアには、”PETボトル内の空気温度の変動をできるだけ少なくしたほうが良い”というのがより正確なのですが、このようなマリオットタンクの原理(鳥や小動物用の水面設定型の自動水やり機器と同じ原理)を利用した給水タンクでは、空気の膨張収縮の程度によって水が必要以上にボトルから押し出される場合がありえます。なお、経験的にそれで特に困ったというのは今までほとんどありませんことはお断りしておきます。つまりそれを上回る便利さがあるといっていいでしょう。

しかしながら、これを他の穴あきノズルペットボトル給水器の例などで自動給水調節しているといった記述もたまに目にしますが、これは”温度が高いと給水量も多く必要であるとは必ずしも限らない”ということで給水量が適切ではなく正しい理解とは言えません。

↑SIMERUS水やりテープのレギュラーの使い方のPETボトル等の内部の空気も熱膨張収縮の影響を受けることはあります(上左写真)。また、水面を形成する水受け皿もそのような給水増加の影響を受け止めるだけの深さが必要です(余裕を持った水位設定を行う)。

なお、SIMERUS水やりテープのPETボトル植木鉢や底面給水型改造植木鉢としての使い方・メカニズム自体にはこのマリオットタンクの原理は関係はありません。あくまで給水タンク部のお話です。

↑このPET植木鉢の場合や底面給水・潅水改造植木鉢自体には関係ありません。水受け部分自体はマリオットタンクになっているわけではないのでそうなるということです。

下部が水受けになっていますが、季節などによってはすぐに水がなくなってしまいます。 旅行などで困りますね。

このような水盤を用います(水位一定 給水調節は安定)①の記事参照

水深は1.5~2cm

※キャップからの水位を変化させることによって(毛細管の)給水性能を変化させることができますが、通常は、キャップ下0~3cmの水面高さとすると特に問題は生じないといえます、それ以外では、むしろいろいろトラブルの原因になりえますのでおやめください(SIMERUS水やりテープ端が水に必ず漬かっていること)。

次に、ペットボトル菜園の場合(特集記事を参考にしてください)、長期間の給水を考えた時の方法を紹介しておきます。基本的には、上記と同じことをしたらいいですが、プランター植木鉢の元々のつくりが、水受けにセットしていないとコケてしまう構造なので、何らかの支えが必要です。

園芸屋さんなどにある苗箱などを支えに流用してもいいのですが、お手軽には、ペットボトルの下半分を適当な高さ(水位が適当-キャップ位置ちょっと下-になるように)に切って使います。また、下部に上で示したような穴をあけておきます。※ただしこの加工をすると水受けとしては使えなくなるので完全ペットボトル菜園型に戻すには水受けを新たに用意してください。 上の底面潅水鉢類の記事と似ていますがこの給水量強化策で必要な加工は、ペットボトルの下部(ペットボトル植木鉢の水受け部分)に横1.5cm×縦1.5~2.0cm四角程度の穴あけ作業が基本です(後で全体の高さ調整が必要な場合があります)。よく水が流通するために、底の近くまで穴をあけておいてください。高さは大体1.5~2.0cmで大丈夫でしょう。目印をつけカッターなどで安全に作業してください。

底が、ワインの瓶や三脚等式に1.5~2cm以上底上げされており、一か所に高さ2cm程度の穴をあけても十分水が内部にいきわたらないようなPETボトルの水受けは使わないでください(複数あけてもよいですが面倒くさいです)。

※PETボトル下部が側面部よりかなり固く、替え刃式カッターなどでは容易に切り欠きし難いタイプのPETボトルも有りますので(あまり固いもののの加工には替え刃も折れやすくて危険です)、その場合、ドリルやキリなどの穴をあける能力の高い工具や大き目のカッター、切り欠きが容易なニッパー等の併用も考え安全に作業を進めてください。あるいは、別の加工しやすいPETボトルでお試しください(安全第一)。※熱でカットというのもあります。

※全般には、資源節約の観点からPETボトルの材質の厚みなどは全般に薄くなってきている傾向ですが、炭酸飲料の1.5L等でかなり底部などが硬質のものも見られます(現在まで、1種類だけですが弊社でも確認しています)。

この加工の場合、キャップの下は3~4cm

水やりテープの下端は、プラスチック製を含めさびないタイプのクリップで束ねておいてもよい。

<水受け支持台(PETボトル水受け側)カッティングで水位調整(水受け皿)からの高さ とは>

これが、記事①(改良型底面潅水式)の植木鉢やプランタ用台座に対して、記事②のペットボトル菜園・植木鉢専用の台座となります。これをもう少し詳しく見てみます。以下の写真は、元々は、ペットボトル水受け単体での水があまりたくさんストックできないタイプの自動給水植木鉢でしたが、それが長期間対応になるということです。

なお、とことん給水量(貯水する水量)を大きくしたいのなら、土壌が当初過湿になるので構わないのなら、パッド上端までぎりぎり高さまで水をはります。また、水位を高くするとき、ペットボトルは満水にしておく→そうしないと第一容量的に損ですし、浮くことがあります。

ただし、これは、過湿になりやすく、あまり生育によくないので旅行など一時的な対処法としてください。また、どれぐらい水が持つかというのは事前にチェックしておいてください。条件によってかなり違いますのであらかじめの準備は大事です。

※ペットボトルの代わりに大きなバッドで、例えば10Lの水タンクを使うなどの荒業も可能です(実験済み 例えば、タンクに水を入れ、キャップ小を外しておいてひっくり返して設置・給水する。このとき水深を確保するためと水をいきわたりやすくするため、1~2cmの板などをタンクの下に敷いておき、ちょっとだけ水面を上にあげて設置する、ただし、安全には十分気を付けてください)。ちなみに、5Lなど小さいものはいいものの、20Lタンクを使うなどあまり欲張りなことをするのは実用上やトラブル回避の点からお勧めしません(腰を抜かすなどの事故にもつながりやすくなります)。どうせするなら、10L×2とか5L複数とかにしましょう。

いずれにせよご本人に無理のないように。

水受け皿・鉢底皿 パッドに水をためるということは、猫も犬もその水を飲めば危険とは言えます。その点は、”飲めないように”注意してあげてください。

※上からじょうろで植木鉢やプランターの土壌に直接水をやって下の水受けにためれば余計に肥料や農薬が溜まりやすいので 原則避けましょう 。