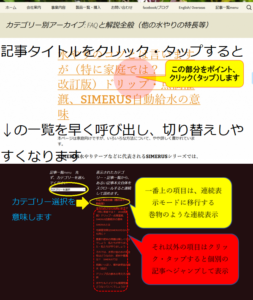

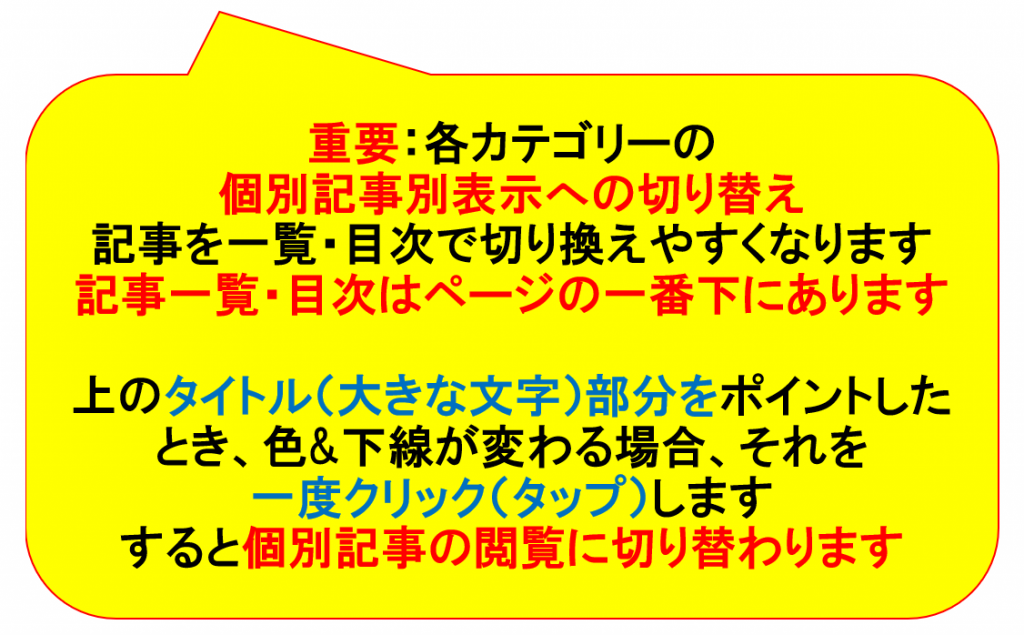

読みやすいブラウズのために

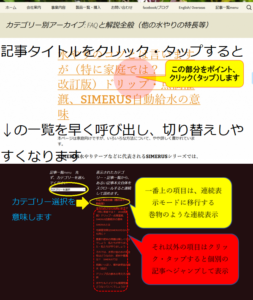

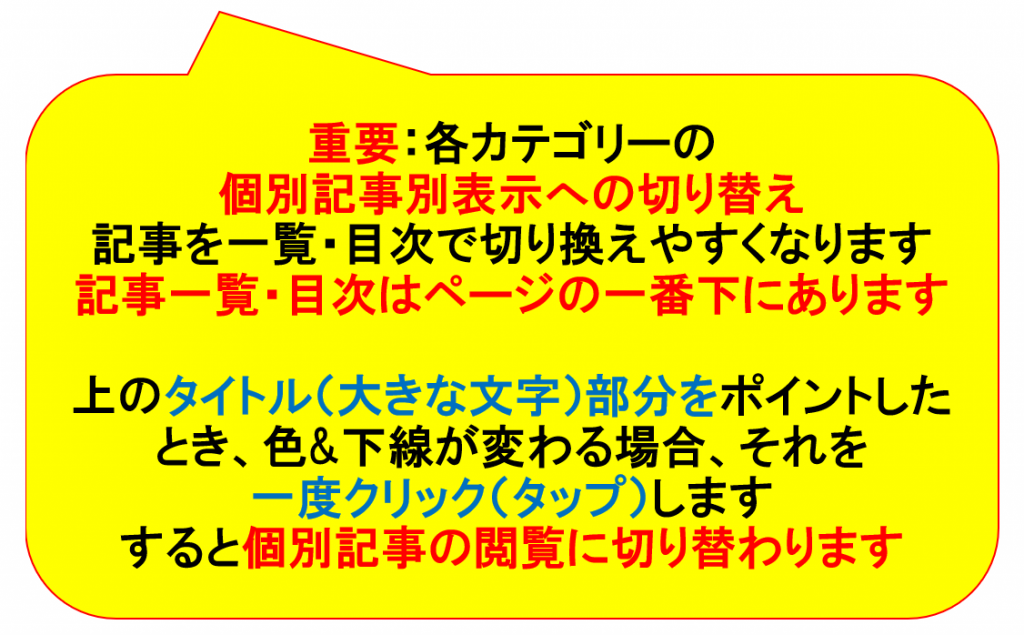

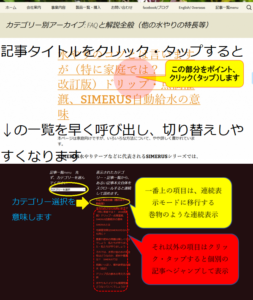

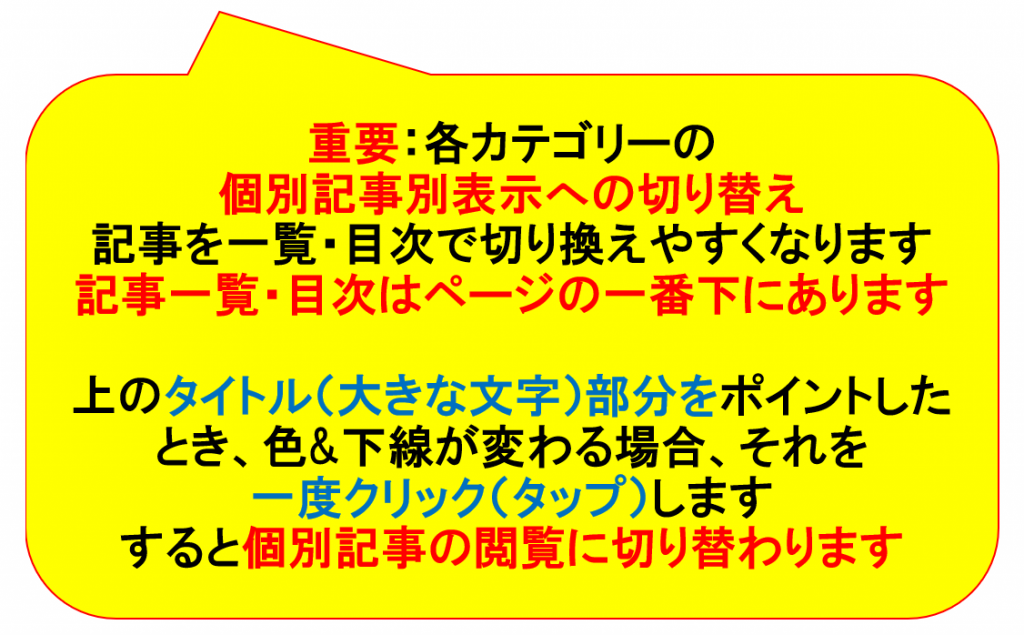

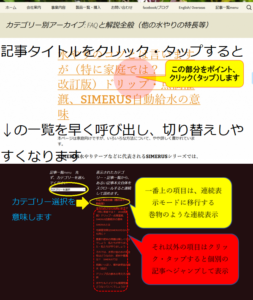

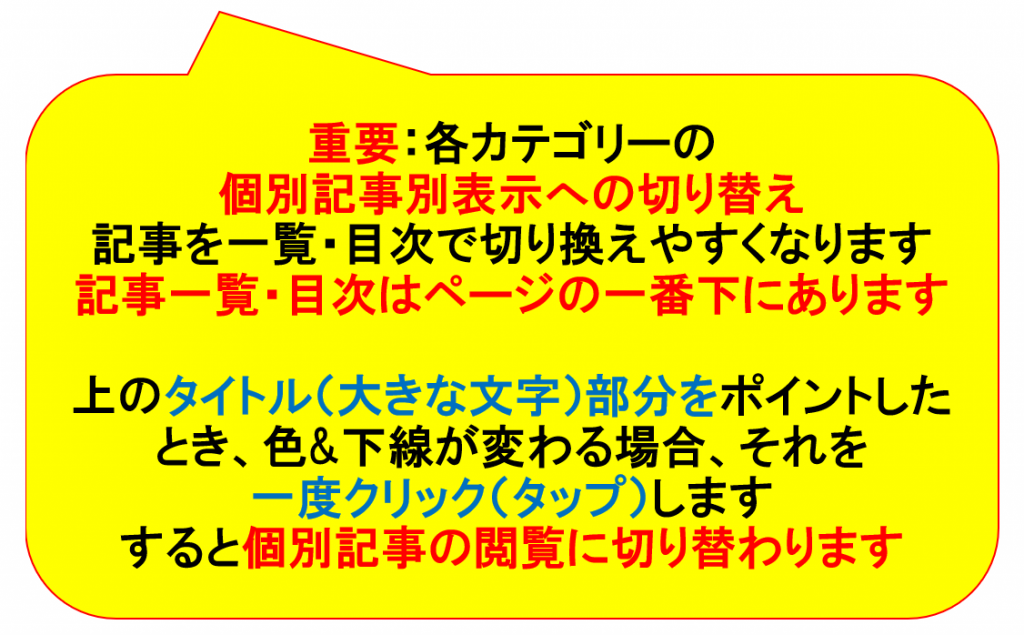

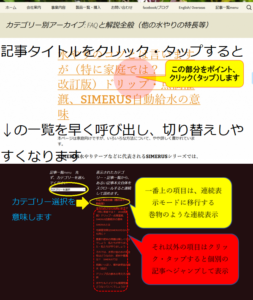

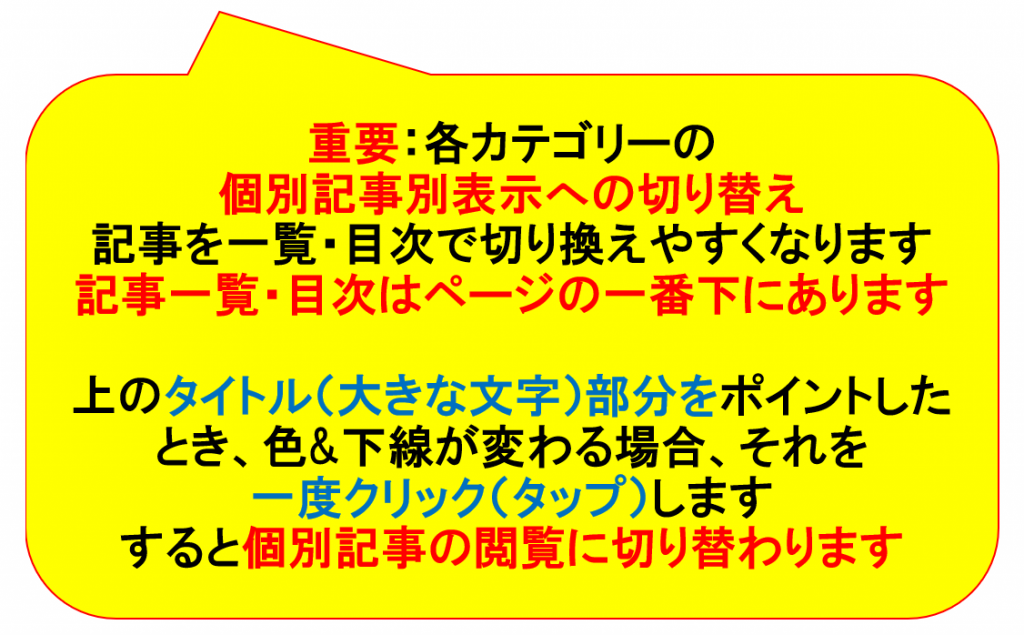

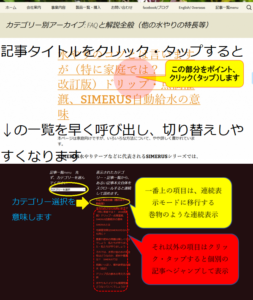

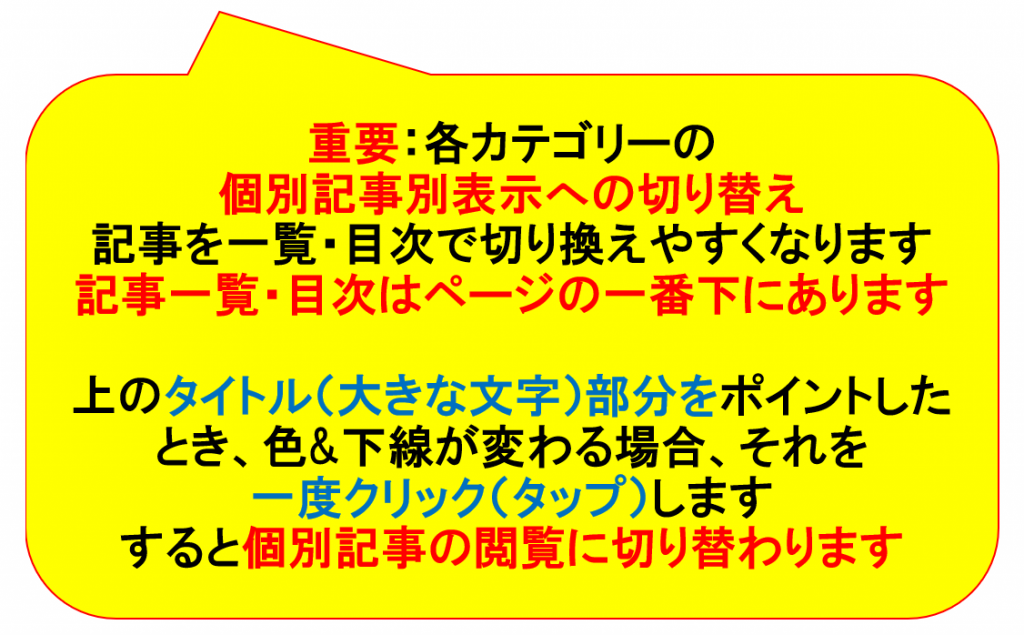

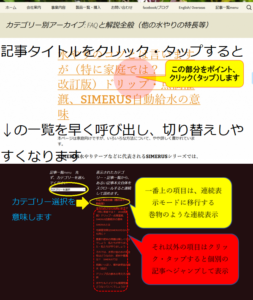

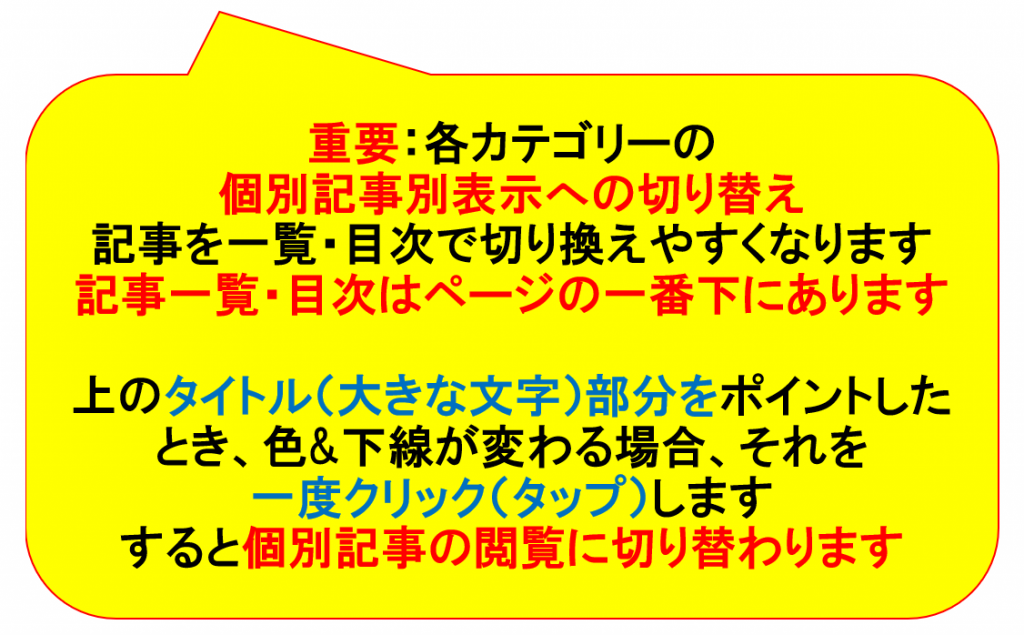

★記事閲覧の連続スクロールモード(長い!)の解除★ 上の記事のタイトルをクリックします。そうすると、各記事個別表示モードになり最後の一覧(目次)にアクセスしやすくなります。

※記事によっては、個別モードにしても詳しく長いものがあるので、ページ一番下のカテゴリー別記事一覧にアクセスするにはご使用のブラウザなどで素早くスクロールしてください。

※記事によっては、個別モードにしても詳しく長いものがあるので、ページ一番下のカテゴリー別記事一覧にアクセスするにはご使用のブラウザなどで素早くスクロールしてください。

※記事によっては、個別モードにしても詳しく長いものがあるので、ページ一番下のカテゴリー別記事一覧にアクセスするにはご使用のブラウザなどで素早くスクロールしてください。

※記事によっては、個別モードにしても詳しく長いものがあるので、ページ一番下のカテゴリー別記事一覧にアクセスするにはご使用のブラウザなどで素早くスクロールしてください。

※記事によっては、個別モードにしても詳しく長いものがあるので、ページ一番下のカテゴリー別記事一覧にアクセスするにはご使用のブラウザなどで素早くスクロールしてください。

※記事によっては、個別モードにしても詳しく長いものがあるので、ページ一番下のカテゴリー別記事一覧にアクセスするにはご使用のブラウザなどで素早くスクロールしてください。

※記事によっては、個別モードにしても詳しく長いものがあるので、ページ一番下のカテゴリー別記事一覧にアクセスするにはご使用のブラウザなどで素早くスクロールしてください。

※記事によっては、個別モードにしても詳しく長いものがあるので、ページ一番下のカテゴリー別記事一覧にアクセスするにはご使用のブラウザなどで素早くスクロールしてください。

2018/12/15更新

※下にとことん手間を省いた簡易法の説明もあります。

★以下の写真の例では、植え替え植え直しは、春先定植・播種からは行っていません。なお、パセリ類など一部は、昨年秋冬から連続して栽培できています(これは春に大きなペットボトル鉢(1.0→1.5L)に植え替えしました)。

プランターレタス(上段・給水PETボトル右)や底面潅水バジル(下段、右)など含め今のところ特段問題はありません(5月末)。

★PETボトル植木鉢のものだけを見てもそうです。特に、スプラウトなどはそういう問題は全くありません。

※ウエットティッシュ類が好適:湿らせてもある程度強度のあるものということです。ティッシュペーパーやキッチンペーパーなどでは湿らせた場合強度が足りません。なお、特に断っていませんが、ここでいうウエットティッシュというのは、可燃性のものをお勧めします。

ストレッチ植木鉢方式も含め、大きくなる野菜などを植え付けると苗の定植から2~3週間で各種対応を考える必要もありますが、あくまで、植物の生育の仕方によっています。スプラウトが代表例ですが、気を付ける必要のないもの、3か月以上チェックもしていないでも済むものも有ります。ペットボトル式の場合、植木鉢部分が透明なので根の状態や土壌の湿り具合は時々は見てやりましょう、乾燥時ペットボトル植木鉢を手で持ち上げると、根の集中現象がみられる場合、土壌乾燥で土壌植木鉢がびっくりするほど軽くなります。

以下に示すSIMERUS水やりテープを使った各方法では、親水性のひも類や底敷石を使っていないので簡単にできます。それらがある場合、引っ掛かったり、混ざったりであまりうまく作業できない可能性が高いです。

鉢底の石を使わない(※使用不可)なので、ここで説明するPETボトル植木鉢は、土壌の容量の点では有利ですがそれでも足りない場合をいろいろ考えます。

もちろん、大きくなるのが分かっている野菜なら、始めから大きな容器で育てればいいということになりますが、例えば、育苗を小さい鉢単位で行い、生育に応じて良いものだけ定植するとか(つまり、ペットボトル栽培を育苗と考える、ある意味始めから大きな容器に多数播種してそののち”間引きする”と同じ考え方です)なども考えられるのでそれらにも対応した記事になります。

※カイワレ大根やレンズマメ、ブロッコリなどのスプラウトから、イチゴ類などのある程度までは大きくなるといった野菜類までだったらあまり植え替えや間引きにこだわらないでいいかもしれません。しかし、大玉トマトやキュウリ、ゴーヤなどは特にそうですが、大きくなったら他に植え替える手段なども考えておくほうが安心でしょう。

小さい鉢から植えかえる事が前提の育苗にも使えます。

基本この流れで進めます。

※画像はクリックして拡大できます。

※植木鉢やプランターなどの大きな容器に植え替える場合、このもみほぐす作業は経験的にいって上記ほどには徹底する必要はないみたいです(売れ残りの?古くて根がぎゅうぎゅうになってしまったポッド苗の場合と同じような対処でいいでしょう)。

※入れ替える(植え替える)前にSIMERUS給水テープに貼りついた根ははがしてください(性能に影響します)。

※SIMERUS水やりテープをセットするペットボトルの先端・キャップの内側についた土壌の粒子などは取り除いてください。そのまま、テープを装着するとテープが損傷(切れてしまう)する恐れがあります。

また、ペットボトル植木鉢の下キャップの位置まで土壌を充てんし黒のテープ面とよく接触させる(基本大きな空隙を作らない)。大きな空隙があると水分が上手く伝わりません。

土壌を外した後、写真のように入れなおします(植え替え)。

テープ表面、キャップ内側部分は掃除

※外してみて土壌を出しても、近軍含め結構固まっていることも多くそんなに手間な感じでもないです(下のキャップ付近突起的になったところやその少し上まで崩して根をほぐしてやったほうが良いです)。

下から太めの棒のようなもので押し出しても取り外せる(途中がくびれたPETボトルだと多少横から押して変形させれば取り出しが楽です)

植え替えの場合(植え直し)以下の写真のようになります

密に詰めよく接触させる

※植え直し・植え替えは、ペットボトルのキャップを付けてから

※ 新しい土と元の苗との接触には注意する(空洞を作らない)

一度、植物+土壌+根群 を丁寧に取り外し(根はできるだけいためないのが原則)、下部に土壌を追加し再度 植物+土壌+根群を入れなおします。新しい土と根群がよく接触するように軽く押し込んでください。右の写真では、説明のため水を流し込んで見やすくしています。

また、ある程度水分回復した状態からのほうが、土壌の間隙を少なくするための上からの土壌の押し込み作業がしやすくなります(土壌が柔らかくなる)。つまり、始めから準備的に湿らせておいてもよいです(収穫時、級に水分が増えると実が割れるなどの悪影響があるので注意)。

※つまり、これは上記の全部取り外し、植え直しや植え替えする方法と共通です これらの方法においても土壌が乾燥してしまっている状態では、呼び水的に上からじょうろなどで給水してやる方が、土壌全体の水分回復は早くなります。また、ある程度水分回復した状態からのほうが、土壌の間隙を少なくするための上からの土壌の押し込み作業がしやすくなります(土壌が柔らかくなる)。つまり、始めから準備的に湿らせておいてもよいです(収穫時、級に水分が増えると実が割れるなどの悪影響があるので注意)。つまり、始めから準備的に湿らせておいてもよいです(収穫時、急に水分が増えると実が割れるなどの悪影響がある時季もあるので注意)。

培土を詰めなおすのが横倒しにしたら土壌が崩れるなどで難しい場合、ウエットティッシュなどを複数足して埋めるような方法があります(どんどん増やしていくのはできますが⇒土耕栽培ではなくなる、生育に悪影響?⇒植え替えたほうが良い となりますので程々に)。※つまり、ある意味底に土壌を足すのと同じ効果を簡易に得られますが、土壌そのものではないことには注意が必要です。

以下のイラストのような手順①~⑤となります。なお、⑤の上からの軽く押し込む作業は、土壌が十分湿ってからのほうが効果があります(これを早くするならじょうろで少し上から補給するで構いませんが急激に過湿は上記のように収穫時は気を付けて下さい)。

また、土壌の間隙を少なくするための上からの土壌の押し込み作業がしやすくなります(土壌が柔らかくなる)。ただし、収穫時、級に水分が増えると実が割れるなどの悪影響があるので注意のこと。

※あまり土で汚れないとはいえ、この方法では、植え替え植え直し時に根をほぐしてやることまではできませんので効果はやや劣ります。

面倒な作業に見えますが、こうすればごく簡単にできますよ。ウエットティッシュ類はあらかじめ用意しておく(程度により枚数は増減します)、アルコール分などは水でそそいでおく。

それは、似て非なるものになるからです。例えば、プランターの底部所々に容器の底の工夫により土の柱をこしらえ、それが底面の水受け水盤につかって、底面潅水するというタイプは、市販でたくさん売っていますが、あれは、専門用語的には”土柱法”と言って良いと思います。←つまり底面潅水と言っても弊社の提案しているものとかなり違うものです。

なお、土柱法は、培土の性質で(物理的な理由で)必ずしも水分コントロールが簡単ではありませんし根の集中問題も一般に後が厄介な傾向と思います。

それらのため、弊社の提案している方法以外にはここでの記事が参考にできなくなる可能性が高いということです。

ご自身でいろいろ工夫して行うということは結構なことだと思いはしますが、同時にそれなりの注意が必要です。どちらかというと、弊社の提案する方法で土壌水分管理のややこしいところは避けてしまい他のところにこそエネルギーを注いでいただければと思います。

※通常のポッド栽培を含め、底面潅水式ばかりでなく、SIMERUS水やりテープ自体、底面潅水式から本来の使い方に転換することも当然考えられます。

元々このペットボトル栽培には、小型の植物の栽培に向いていますが、トマト(ミニトマト)やキュウリ、ブロッコリやセルリ等ある程度以上大きくなり栽培に数か月かかるものでは、写真左(定植より約2か月経過時点)のように、根が下にも集中して、トータルでの水の広がりが妨げられ土壌の栄養分の吸収にもよくない状態になる場合がありえます。

この点は、根の伸び具合も、透明ペットボトルの場合、外からある程度確認できるので便利です。→あまりコケなどで緑になるなら植木鉢部分も遮光する。

本方法では、一般のじょうろ給水の鉢(ポッド、プランター)のように内壁にマット状に根が真っ白に張り付くというのはあまりないです。これは、あくまで他の方法で似た作物を同じようなサイズの植木鉢類で栽培している場合と比較して少ない傾向という意味です、つまり、SIMERUSでも全く起きないとは言い切れません。逆に言うと普通のじょうろ給水などではよく集まります。

根巻き 土壌と植物生育のバランスの問題なのは確かですが、理由は実はちょっと(かなり!)難しいです。これには給水を与える速度が土壌へのしみこみ方に対し速いなどの理由で鉢の外側に水が流れ、内壁面あたりに水分がたくさんある、溜まる(また、沢山通過する)、そして根が水を求め集まるなどの現象が合わさってなるものです。根のマットもある意味水を通しやすいのでなおさらひどくなっていきます(いわゆるマッチポンプ)。そういうことが重なって、たくさん水をやっている割には、流れ出して非効率になっており、さらに水が必要といった悪循環も考えられます(絶対どうなるかというのは簡単には言えません)。なお、あの根の白マットは一般的に生育(水分や養分吸収)にはかなりよくないといえます。

じょうろなどの給水が(大変)速い??何それ?意味がわからない? 一般にそう考えられても不思議でがないとは思いますが、例えば、SIMERUSでの野菜給水で、1日で1株1.0L程度などというのはよく見る値ですが、それは、連続給水なので単純に計算して1時間あたり1株41.7mlの超低速です。それに比べれば、ドリップ灌漑にしても、じょうろにしてもいかに給水強度(速度)が大きいかということです。なお、軽く湿らせるSIMERUSでそんなに給水速度が小さくても大丈夫です。地中からの効率的な給水であるSIMERUSでは水の無駄もほとんどないので植物生育に十分な水分量になります。←蒸発して消えてしまうから、少量節水はダメという人がいまだにいるかもしれませんが(かなり古典的な知識です)、本法に関しては全く関係ありません。ご心配なく。

この10年での感覚的(経験的)には、通常のじょうろなどでの水やりの半分の水量で済んでいる感じを常日頃受けています。

これからの季節、水がどこかに流れ去れば打ち水効果はなくなりますよ。

蒔く水が冷たいというのも効果もあり、分かりにくくなっていますが、打ち水効果とはどちらかというと表面からの蒸発や植物の蒸散による潜熱効果によっての冷却だと思います。したがって、水をじゃんじゃんやってもどこかの排水に流れて行っていれば打ち水効果もごく限られたものになります。※同じような理由で、暑いとき、人が直接冷水をかぶればそりゃ涼しいですが、冷却ということでは無駄も多そうですね。ただし、無理は禁物、熱中症には十分気を付けてください。

SIMERUS水やりテープでも、極端に作物の大きさと土壌鉢の大きさにアンバランス(土壌容量が、作物の大きさ・生育に対して小さい)場合はこの根の集中現象は大きくなっていきます。それはある意味仕方がありません。

特別な対策を講じない限り(例えば防根シート)、じょうろなどで普段給水を行っているものなどの小さな鉢類栽培にはそのような根のマット状集中による水や養分吸収の問題がついて回ります。これはポッド栽培の限界の一つです。本方法でも作物の吸水能力と水やりテープの給水能力とのバランスがよくないと水やりテープ部に根が集中する場合はありえるということです。これはいつでも起こるということではありません。写真でも根が内壁に網の目程度来ていることが分かりますが、外側に真っ白のマット状に壁を作るというのはあまりないです。

なお、養液栽培(水耕栽培)ではこの根の問題がないという方がいらっしゃるとは思いますが、”養液に根が直接(あるいはロックウール等越しに過湿状になる⇒流行りの特殊土壌の養液土耕栽培等にもつながる考え方)”にも固有の問題があります(専門的ないい方になりますが、少なくとも土壌媒質自体の乾湿制御による継続的な水分環境制御が実質不可能です←実質パルス制御になる、例えば、一日50回など)。

註 ロックウール栽培等でも防根シート類などはつかっているのが実態です。

この方法は、盆栽の鉢植え替え管理にやや似ています。

※この作業については、2L等のペットボトルなどで見られる蛇腹の構造のボトルでは難しくなるかもしれません(当初の詰め方にもよります)。場合によっては、ペットボトル側面を切って新しいものにしたほうが効率的だと思います(給水テープは当然ですが付け替えられます)。上の写真例では、下のキャップを外して差し込める太さの棒も併用して少し押し出し、後は持ち替えて崩れないように根や茎が傷まないように引き出しました。

※大きめの苗の数をそろえたいなどの場合以外、大玉トマトなど明らかに株が大きくなるものなら、始めから大き目のポッド(鉢)栽培(関連記事有)にしたほうが、良いと思います。苗(あるいは種子)をいくつか植えておいて間引きもできます。

また、上でも触れましたが、普通に(本来の方法で)SIMERUS水やりテープ+水ペットボトルでの給水に切り替えて大きくしてゆくのも”有”です。SIERUS水やりテープ本来の使い方→製品一覧参照、この点は、旅行の期間などや、準備できる資材などでも勘案してお決めください。

給水用のペットボトル、プランター、土壌などを用意したら、このペットボトル鉢で使っていたSIMERUS水やりテープは付け替えて使えます(※白黒の面の向きは逆にセットしますので注意、説明書(pdf有)参照)のでコストもあまりかかりません。

また、個人向けにもさらに本格的には、SIMERUS底面給水用各種製品もあります。

例

大きさ→何事にも限界はあります

丁度これなどプランターなどに植え替えるかそろそろ食べるかですね

セルリ(セロリ)高さ約30cm横幅50cm以上 1.5Lペットボトル型)。

→

植え替え&長期間自動給水化(記事有)

お手上げ ではなく ちゃんと対応するべきです

先ず、世界的にも、日本国内向けでも、使用・残存農薬類(およびその他有害成分)への規制が厳しくなってゆくというのは、近年注目されていることでもあるし、ある意味わかりやすいと思います。なお、そういう文脈で(農薬があまり要らない)遺伝子組み換え作物というのも総合的な安全性を追求していく必要があるということでしょう。←これについては、当方はそれほど知識があるわけではありません。

※なお、”農薬ではない農業で使う(今のところ規制対象じゃない)薬剤”というのも、その性質によっては当然規制の対象となっていくと思います。なお、念のため述べますが、現在の(日本国内、さらには、EU等それらに厳しい外国で認可されている)農薬というのは、昔の ”農薬→かなりやばい”のイメージの代物でなく、万能やなんでも安全とは言えませんが、定められた用法であれば成分も適切でそしてある程度時間がたてば安全・分解するなどとずいぶん優れたものが多くなっています。急に分解するのは、さすがに効能上どうかというのはあると思いますが、、、なお、古いタイプの毒性の高いものはいわゆる先進国では現在基本アウトです、そういうものを使えば輸出も無理(断られる)が基本ですね。※使用上特段の注意が必要なものは現在そうそう簡単に手に入れることができないですし通常必要もないと思います。

結構勘違いされている方も多いかもしれませんが、たとえばEUなどで許されていない農薬他が日本で使われている場合などもありえ、日本の農産物がおいしいからと言ってそうそう無制限や簡単に、それら農産物類をEU等に輸出できない場合もありえます(例えば2018/3現在、ジェトロ https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2018/b44bfbfb1ad278a8/eu_guide2017.pdf 等参考)。

次に、肥料の問題は、人間が食するという意味での品質・成分に関するもの、通常のビタミン含有量などに加え、例えば野菜の成分自体の硝酸態窒素低減問題や低カリウム化等のいわゆる機能性作物・野菜としての課題も浮上しています。

もちろん農薬ともどもタダではありません。

もう一つの問題は、環境に対するリスク対策です。日本国内でも、農業の影響による地下水汚染はかなり深刻な問題で様々な対策が必要です。

これについては、化学肥料が悪者扱いされる傾向もあると思いますが、(ちゃんと作った誠意は評価したいですが)有機堆肥肥料を土壌にじゃんじゃんやればやるほど環境にも作物の安全にもいいという考え方はやめたほうがいいと思います。成分的にも環境負荷的にもそういえると思います。例えば、窒素成分は、アンモニア態であろうと硝酸態であろうといずれにせよ窒素成分ではありますし化学肥料でも有機の堆肥であろうと含まれるといえます。

まあ、現時点で、”汚染物質を外部環境に出さない、できるだけ→植物が無駄なく吸収できるだけ補給する”というのが環境負荷低減の解決の早道だと思います。いわゆる、排出してそれの対策するというマッチポンプ式の考えはその環境負荷の程度によってもかなり問題があります。註:天然の状態でも植栽地から窒素などの成分がある程度流出するのは、普通で正常のことです(森が海を育てるという考え方にもつながります)。

ただし、これを知らんぷりしていると、、、、、

この点については、ISO14000等の環境管理基準がもっと進展することが容易に予想されることであり、これは、漁業資源の持続的利用などと似ているんだろう思いますが、規制が厳しくなり、その対応を怠れば輸出も難しくなっていくのは自明です、知らんかったでおそらく済まないです(某国が、シャケをEUに輸出しようとして、EU側に資源保全がちゃんとできていない(乱獲しすぎ)ということで、しばらく輸出不可(EUの輸入拒否)されたというのも結構最近のことです。これを今後ISO*****を満足していないということで”ダメ”とばっさりやられるようになるでしょう、、、ということです←まあ、政治的な意味もあるかもしれないし、今はどうなっているかは存じていません、国際問題は複雑です)。

食の衛生規格は、日本版、国際的版(これが重要)などいろいろありますのでお時間がありましたら、Wiki等で調べてみても面白いです。

以上、こららはもちろん、国内の食品供給の安全性、環境破壊の抑制にも直結したお話です。

最後に、企業宣伝になるといえばそうかもしれませんが、余計な水を排出しない、同時に、肥料・薬剤の精密成分管理ができる、軽く湿らせる植物に無理でない環境でというSIMERUSの考え方の優位性は明らかだと思いますし未来に対応します。

最近はこのような簡単で高性能な水質センサ(カリウムイオンや硝酸態窒素型も有)もあります。そういう時代です。野菜の成分分析もできます。

それにしても、

仮に同じ遺伝子(ゲノム)を持つ野菜などを育てても、土壌や天候気象、雨除け管理、そして当方としては大きく言いたいですが水やりの仕方など複雑にかみ合い、非常に多数、いろいろなおいしさ(あるいは不味さ)、安全・持続性-、、、が考えられます。

難しいスローガンは考えなくても、普段から普通に感覚が鋭くなるような味のものを食べて(←ちょっと言いすぎか)そしてそれがよくわかるような贅沢な舌を持った次世代の人たちもたくさん出てくれくれたらうれしいですね。

念のため、これは状況により特別にお金がかかる話とも思いません。ワンパターンの味で納得するのでなく(私・弊社技術顧問自身は味音痴かもしれんが)もっと感性を豊かにということを願うものです。

例えば、日持ちのしないみずみずしいものは現地で食べたほうがやはりおいしいだろうし、そういった風な(やや中小規模向けでもありますが)つくりわけも進んでいくのも日本の農業にいいのかもしれません。そのための最適な技術開発を進めていかなくてはならないにしても。

-私たちが作りました、私たちが作りましょう-

最後に、あまり性悪説的に言うのでなく前向きに改善したほうがいいと思って書きますが、よくある、野菜などのシール広告等で”私たちが作りました!” ←そう書いてあるだけ、プラス顔写真とか、また、名前があってもなくても、、、というのは誤解されやすいから前からナンだとは思っています。もちろん、嘘写真とかは初めから論外だとしての話です。

つまり、なんとなくそう思ったとしても、無農薬とも低農薬とも、有機栽培とも書いていないのだったらそれらであってもなくても嘘をついていることにはならないからです(もちろん、ある種類の農薬つかっているなどを含め必要であろう事項がちゃんと書いてあるなら全然構わない)。まあ、ちゃんとそこのところ消費者も的確に判断できたとしての話かもしれませんが。無農薬野菜食や栽培がその方の主義主張であれば、それまでですし(強制されたいとは思いませんし)何も言おうとも思いませんが、そうでない場合、”何となく農薬ダメ絶対?”という感じで対処していると、非合理に食べるものの選択範囲がとても狭くなるとは思います。

新鮮もぎたてというのも結構曖昧かも→別に昨日のものでも通用する?聞いたことがあるかもね です?

それではベランダなどできる場所で自分で出来る範囲で作ってみる つまり、私たちが作りましょう→

自分で作ってみて市販のものを判断できるようにする→

朝どりだったらどうか、どこまで無農薬でいけるかなどなど、味なども確認→

そこから、おいしさや安全性や(環境)持続性を兼ね備えた農業と消費者の発展的な共存共栄を目指す、であればいいとおもいます。全部自分で賄えないでしょうし。

個人の意見的には、自家スプラウト土耕栽培一つとっても違うと思いますよ。これなら、かなり作れる範囲は広がりますね(窓際でまで!)。まあ、本格派自家植物工場というのも趣味の方、プロの方以外どうかとは思いますが。

これは特にペットボトル植木鉢関連記事を順番に読んでいくのに参考にしてください。

検索エンジンのサイト表示などにより、先ず、記事のページにアクセスされる方も多いと思いますが、一度、ホームページ(トップページ)に移動する(戻る)と簡単な解説記事(概要)がみられます。そこから、記事一覧カテゴリー選択などで記事を追っていくと見やすいと思います。

なお、大抵の(小さめの)画像は、クリック・タップし拡大表示することで見やすくなります。

↑クリック・タップで画像が拡大できます。

ベランダ、窓際、家庭菜園向け

HPの更新はかなり頻繁に行っています。記事メニューの各種解説記事なども結構修正や訂正を行っていますので最新版(その時点でブラウザに表示されるもの)を参照されることをお勧めします。過去に印刷(あるいは何らかのダウンロード等)したページやpdfは念のため最新版のものと比較されることをお勧めします。

※大抵は本筋にはあまり影響のない変更でありあまり神経質になる必要はないでしょうが、夏に向けた画像などを既存ページに追加で貼り込むなどはよくあります。なお、夏に向けた新栽培記事などは新たに、新記事として追加する予定です。

非常に大幅な記事改変や重要事項の場合は、記事メニュー カテゴリー ”お知らせ”でご連絡します。

以下の理由により、画像の拡大表示以外は、文章中自体にあまり(ほとんど)リンク(ハイパーリンク)を張っていません。※記事下部などには関連記事を順番に表示するためのものはあります。

これらは、上記のように、特にPETボトルや底面潅水の一連の記事を順番に見やすいくするためです。つまり、特に検索エンジンから直接(記事に)入ると、記事構成が分かりにくいこと→文章中リンクがそれを助長しかねないこと、さらに、結局記事カテゴリー一覧からのアクセスが後で見るのにも便利なことなどでそうしております。