※栽培結果などについては、順次追加していきます。大抵の場合、写真はクリック・タップすると拡大できます。

特に断りのない限り、土壌は通常市販の培養土を対象としています。それ以外だと、特に水位設定等にかなりの違いが発生したりもします。

※注意! 本HPコンテンツはあくまでも弊社製品応用の場合のノウハウなどが主体であり、他の栽培方法に適合するとは必ずしも言えませんことはお断り申し上げます。他の栽培のやり方に適用するとほんのちょっとの違いにみえることが、まるで違う結果を招くということも普通に有りえます。

これは、④⑤⑥の底面からの(新しい過湿にならない)潅水の方法に関する準備の記事です。時々最新の内容に修正する予定です。

植木鉢は、10号(直径30cm)程度までがこの方法では実用的と考えます。また、鉢底は、比較的平坦な形状のものをお勧めします。

さらに土壌深さに、水の広がりやすさなどに関連しますが、10号鉢で土壌は10L程度までが目安です。

なお、市販の(高価な)”底面潅水プランター”などのいわゆる腰水専用鉢・プランターでの使用には向いていません(大抵構造上本方法に適用するには無理があります)。

なお、いわゆる長方形のプランターでも同じ考え方で出来ますが、水受け皿は、深さ(≒高さ)4~5cm程度確保できるものが、特に、10L水缶式では使いやすいだろうと思います。タンクの形状や水受け皿の条件については、一番最後のチェックの方法なども含め以下の記事に詳しくあります。

重要

以下の記事は、一般にある底面潅水(腰水式)とは目的が違うので、同じように見えても腰水式(通常の底面潅水)目的にはうまく使えないことが多々あります。

弊社は、給水も安定するとは言えず、過湿になる傾向や根の集中も解決していない等の問題が多々ある通常の腰水式底面灌漑(給水)は、一般的植物の生育管理にはあまりよくないので推奨しておりませんことをお断りしておきます。

タンク自体(PETボトル水タンクを含む)の遮光やある程度の断熱の必要性

ホームセンターなどで販売している通常の白く半透明の水タンク(水カン)は、特に日射等に対する対候性を表明しているものでなければ、紫外線などが当たる条件では時間とともにかなり劣化が進み、条件にもよりますが、せいぜい2年程度で劣化してしまいます(経験的)。これを抑制するのと、温度(水温変動、内部空気の膨張収縮により給水の水位に影響を与えます)をさけるため、給水タンク自体の遮光やある程度の断熱をお勧めします。なお、耐久性はともかく、PETボトル式水タンクもレンズ効果の抑制や昼間夜間の水温の変化などの抑制のため、あるいは藻の発生(ポリタンクでもあります)のため遮光や断熱をしたほうが有利です。

※説明目的のため本HP記事のタンクやPETボトルは被覆していません。

以下の説明にもありますが、広口の内部が洗いやすい水缶を推奨しているのも洗浄の問題が大きいからです。

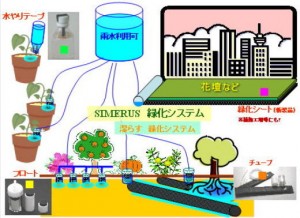

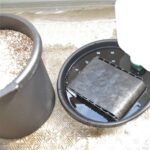

以下は、記事④SIMERUS水やりテープ式、⑤楽々底面給水シート式、⑥不織布ポッド式の基盤となる装置について書かれています。

プラスチックアップサイクルなどの点からも 便利でSDGsな方法

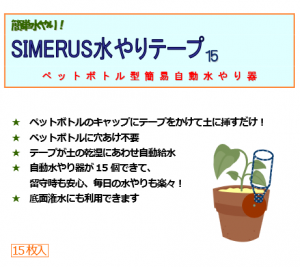

先ずは、水缶が要らない手軽で簡単な方式

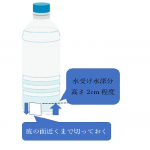

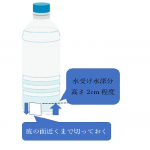

以下のように、コスト低減を考えると、PETボトル水タンクとある程度の大きさの水受けバッド(例では、底面潅水用のバッド、深さ4cm位)を組み合わせれば以下の写真例が一番簡単です。面積に余裕があれば、長期間に対応した大量の給水セットもできます。水位調整は基本的に、ペットボトル下側にあけた給水孔の高さによります。

沢山運ぶには、このPETボトルタンクを複数効率的に運ぶには、以下のように、の穴が漬かるようにしておき、水受けに注水したPETボトルタンクを入れておきますとこぼれません。

この場合の給水用ペットボトルの上キャップは締めておきます。

※仮に、1.5Lのペットボトルでも6本で9Lの大容量、例のサイズならスペースも足りているので見えないところでまとめてきれいにセットもできます。また、水面がボトルに占有されればボウフラもややわきにくくなるだろうし、お湯を注いでの退治もさっと注ぐだけであまりこぼれるのを気にせずにも済む(関連記事有)。

<これは実質ペットボトルタンク式専用です>

この浅い苗用のバッド(深さ5cm、38cm×38cm程度;底面給水苗用バッド)では、楽に10号鉢類はセットできますが、この水受け自体は薄いプラスチック製なので、ペットボトルをたくさん立てるなどには問題ないですが、以下の説明のようなポリ水缶(10Lで10kg以上)を縁をまたいでセットするには強度が足りません(無理すると割れます)。なお、この水位を一定に保ち続ける方法には、マリオットタンクの原理が使われています(ペットボトル、水缶とも)。

★水位設定を含め詳しい説明は、このリンクから★

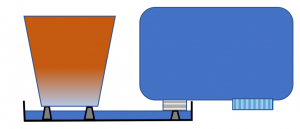

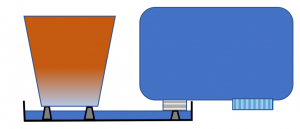

次に、ポリタンク設置式(10Lタンクを想定)について説明します。基本、注水したタンクを図のように、上下反転し、コック側を解放した状態でバッドや水受け皿にセットして一定水面を形成させます。

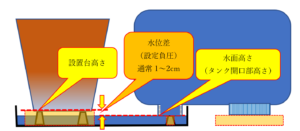

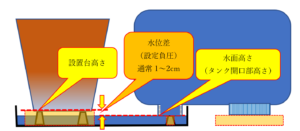

以下は、基本配置図であり、水やりテープや楽々底面シートの使い方。植木鉢設置法などは記事④~⑥を参考にします。※重要 基本的には、SIMERUS水やりテープ式でも楽々底面給水シートでも末端(両端)を一定水位の水面に推進して給水を行います。それが、鉢内に伝達して自動給水されます。

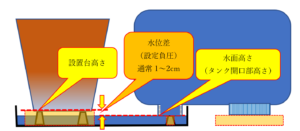

基本の考え方

基本の考え方

※給水タンク(水色)のコック側穴の位置が水面高さとなる

タンク一方の口を縁をまたいでいるのに注意 写真の例は4.5cm高さの縁をまたいでいます。なお、コック付き栓(緑)を外してセットもできます(少し水面は高くなるのと、上下逆にセットするとき水はこぼれやすくなります)。

必要なものは、基本的に、水タンクと水受け皿や正方形や長方形の大き目のバッド(高さ4~5cm程度が目安)です。このタンクをかける方法では円形、長方形でも深さ4~5cm程度で、強度のあるものを選択してください。薄いものだと非常に割れやすいです。

耐水性の接着剤が必要な場合

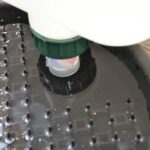

以下の写真のように、空気抜きの小さな穴がある場合、ちゃんと閉めておいて使います(原則です、そうしないと絶対に水漏れします)。

ただし、加工精度などにより使用時水が漏れる可能性があります。そのような場合は接着剤で埋めてしまいます。

必要な大きさの水受け皿の見当のつけ方は以下の記事を参考にしてください。

水タンクは、強度や取り扱いやすさの問題も有り10Lまでとし、ホームセンターでよく販売している大きなフタと簡易なコック付き蛇口がついたものが便利です。なお、強度のあるものとし、水が出るとしぼんでいくタイプは絶対に使えません。基本給水を入れ密閉するので蓋の内側にパッキンがついているものとします。

なお、これは、水の充填後、上下を反対にして設置するのでぐらつかないように適当な木材片などを準備しておきます。

以下の写真のように、一般に、大きな洗浄用の蓋と小さなフタ(コック付き)のものは、上下反対にしても座りのいいものがあります。

なお、コック部分は、高価複雑なものは今回むしろ不適でコック部の簡単な構造ものの方が目的にマッチします。

※コック付き小さな蓋、大きな蓋とも交換品が半版されていることも有ります(割れてしまったとかパッキンが悪くなってきたときなど用)。

タンク上下ひっくり返して座りやすいものが良い!

また、水受けの縁(4~5cm)をまたがせるため、コック付け根と取っ手上部の高さの差は、6cmぐらいはあるもののほうが安定させるのに便利

取っ手の部分と大きな蓋が大体同じ高さのものが便利です。また、コック部分は下の写真のように分解します(写真のように簡単に外せる簡易な構造が良い)。

後の写真で出てて来ますが、コックの部分と中央取っ手の部分のくぼみ部分で、水受け皿の縁をまたぐようにセットします。なお、コック部分を取り外してもセットできますが、タンクの上下を反転してセットする場合、水がたくさん出るので素早くセットすることが必要です。

10mm強の穴が開いておりちょうどいいぐらいです。

これら(水タンク用の専用フタ、専用コック)が破損した場合、ホームセンターで代替の部品が用意されていることは多いと思います。

なるべく水平な場所に設置します。

注水後、フタ(キャップ 大小2つとも)かなりきつめに締めパッキンを利かせます。上下反転してセットした時、ぐらつくようなら木片などで固定します。

水位微調節の例(特に最初の注水後、気を付けましょう)

※また、同じ組み合わせだと、複数同じ高さ調整がより容易にできる。

例では、PETキャップを挟んで当初より1.5cmほど水位を上げています。なお、水受け鉢外側も含め適宜調整し吸水のタンクがぐらつかないようにします。

この組み合わせのことです

この組み合わせのことです

この作業自体は簡単で一度セットしてしまえば長持ちしますが、いずれにせよ、SIMERUSの”軽く健康に湿らせる”ということに、給水シートやテープ類と水位の設定などは重要なので適切なセットをします(トラブル対策も含め具体的に栽培例などで紹介していきます)。

あらかじめ、物差しなどを使って、目標の水位高さになるよう設定しておくのが基本ですが、実際のセットでは、以下の現象により、本来の水位設定高さが分かりにくくなります(いわばぱっと見では水位設定について騙されやすくなります)。

つまり、

(特に最初の時ですが)給水タンクセット直後は、セット中のこぼれ水で、水位が一時的にかなり高めになることが多く、その後は水位が段々と下がっていきますので、最初のセット直後の実際の水位を頼ると、後で給水が上手くいきません。

そのため、数日後様子をチェックします。落ち着いた水位が都合が悪い場合(大抵は低すぎるのが多い)、本来の目的の水位になるようにタンク高さの再調節をします。なお、その後の注水時は、目的の水位を変更する場合を除き、タンク高さの調節は要りません。そのセットのまま使えます(一時的に高くなっても落ち着いていくからです)。なお、複数の鉢・水気皿・タンクに同じセットをしたい場合(あるいは再度の栽培を行う場合)、その高さを憶えておけばあと非常に楽です。

また、水受け皿サイズは、給水タンクノズルが無理なく設置できるような大き目のものが必要です。例えば、8号鉢に8号鉢用のものではこの場合、確実に小さすぎます(1号約3cm)。その場合、10号鉢用など最低2号以上できれば3号分余裕のあるサイズを選びます。

※鉢や、タンクにもいろいろ細かいサイズの違いがあるので、3号ぐらいは余裕を持たせたほうがいいと思います。

重要

利用するもののサイズ、あらかじめチェックの重要性

高価な底面潅水用等の出来合いのものでないからこそ必要です、また、鉢の種類など、組み合わせは市販の底面潅水と異なり、専用のものと違ってかなり自由となります。

つまり、購入時などに以下のように給水タンクなどが引っ掛からないかチェックしておくのが無難です。なお、そのときのコツとして使いますが、下の例で示す白の小さな水受け皿の高さは等は、④⑤⑥の植木鉢の台座を参考にした高さ・大きさにあったものを選び、実際に給水器としてセットするような感じで組み合わせます

(なお、ホームセンターなどでは商品は大切に扱うのは当然としてください)。

白の円盤(小さな水受け皿、給水器高さを模擬してセット、記事④⑤⑥を参照)の位置が植木鉢の位置に相当します。右側の黒い部分にタンクの給水口がセットされることになります。

※つまり、白の台は、以下の写真の給水の置台・土台(記事④~⑥参照、以下の写真)のかわり、同じぐらいの高さや大きさのものを選ぶ。

※もちろん、以下の写真のような実際に敷く予定のもので合わせてもよい

水受け皿などのサイズを合わせる作業のためのこれら(給水器)の一時的かわりということです。

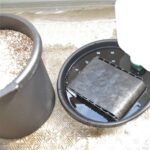

下の例は、記事④⑤⑥を参考に、鉢底部に給水器を仮セットしたものですが、ぎりぎりサイズですが、鉢が斜めにもならずうまく組みあがりました。これだったら大丈夫ということです。

この例ではタンクと鉢の間のクリアランスはギリギリ足りています。しかし、そううまくいくばかりではないので、事前にチェックしたほうがいいでしょう。

問題例(後で、ああ、セットできない!という典型例とは)

改めて、実物であらかじめ仮組・確認したほうがいいということ<失敗例>

以下の例では、底部分で高さを確保していない置き方(※白の皿をひいていない)で、この場合、実は鉢が多少傾き、鉢上部分の縁もタンク上面に引っかかっています(これは結構大きな理由になるのでタンクの形状(上下高さ)もりゅういするところです)。つまり、わずかですが、水受け鉢の大きさが足りないわけです。→より大きな水受け皿が必要です。

また、購入の前に仮組のようにしてサイズを実物で確認しておくことが重要です。余程余裕のある組み合わせでない限り、流石に通販で一度にまとめてというのは難しいと思います。

つまり、販売店で全部新たに購入する必要もないですが、植木鉢については底の穴の開き方、比較的平坦な底面であるかどうか、水受け皿に余裕があるか、タンクが鉢の上の縁に引っかからないようであるか等に特に注意が要るかと思います。

鉢がタンクに引っ掛かって傾いている

鉢がタンクに引っ掛かって傾いている

これは、鉢自体は微妙に傾いてしまっている例です。微妙に水受け皿のサイズが足りないということ。

ホームセンターなどで実物チェックしたい場合、もちろんマナーですがお店の商品は丁寧に扱ってあげてくださいね(一部持ち込みはちゃんと声をかけるなり許可を取れば、通常大丈夫だと思います)。

具体的な給水能力の調整(SIMERUS水やりテープの本数などや水位設定の程度など)は、栽培例の記事などで(④⑤⑥の記事)、しばらくしてからアップしていく予定です(多分トマト類かキュウリ類栽培で)。

SIMERUS水やりテープの効果で過湿にはなってはいません

SIMERUS水やりテープの効果で過湿にはなってはいません