カイワレ大根やレンズマメ、ブロッコリなどのスプラウトに限らず野菜全般、衛生面の問題は、個人で栽培し食べる場合は自己責任ということになりますが、いずれにせよ安全のため、市販の実績のある培土を使用するなどの対策を行ってください。生食の食中毒対策を考えるなら、特に、土壌や容器に有害細菌が繁殖していないことなどなど気を付けるべきことはたくさんあります。

また、スプラウト類の収穫の時も、(収穫物の側に)土が残らないようにし、収穫物の洗浄も確実にしてください。※土壌自体はリサイクル利用は可能(ペットボトル土耕栽培・強化の記事参照)

SIMERUSの語源はHPにあります。衛生問題が気になる昨今ではありますが、土壌過湿より、空気も十分あってかつ土壌が適度に湿っている方が、過湿で嫌気的(還元的)環境は一般に植物にとってあまりよくない傾向などから見て健康的です。

スプラウトが生育すると、ハサミなどで上側を収穫するわけですが、下の茎や根の部分を土壌とともにスプーンなどでかきとります。その分、新しい土を追加します。実感としては、この方法で3~5回ぐらいは再度利用できるようです。毎回全部新しい土を入れ替える必要は必ずしもありません。また、根などはできるだけ取り除くとして、一度取り出した土は、水で洗い流し(リーチングと言います、重要)、乾燥させ(重要)、そして土壌の回復剤(有害菌などを含まない安全なもの)などを加えればかなりの再利用は可能でしょう。もちろん他の植木鉢等に転用し、リサイクル利用というのも有りです。第一、通常の園芸では、培土を使い捨てにはあまりしないでしょう。栄養管理と安全管理が重要ということです。ただし、土壌に腐敗臭などした状態は廃棄し容器は確実に洗浄します(確かに過湿だったらそうなりやすくもなります)。

※茎などが多く残っていればそうですが、厳しく言えば、C/N比(炭素窒素の含有比;植物体自体→緑肥というすき込みの場合注意が必要)なども含め微妙な調整が必要ですがここでは通常手に入れられる資材を使った簡単なリサイクルで考えて書いています。

※根については、育ててみるとわかりますが、結構、土壌の中に伸びていっているのが分かります。植物としては、それが元々なので、茎の近所のものは一緒に抜けてしますでしょうが、あとはほどほどに取り除いたらいいと思います。あまり気になるようだったら、全体の土壌の入れ替え(500mlだったら知れていますが)などを行いましょう。取り出した土壌はリサイクル利用できます。

なお、健康志向の低窒素栽培や低カリウム栽培志向なども考えると窒素やカリウムを豊富に与えるのは難があると思います。低カリウム型や低窒素型配合肥料もありますが、現在のところプロ向けの感じがします。

ここでは、過剰施肥が栽培時意図的に必要になるような特殊な植物については対応していません。肥料流亡なども考慮すれば、そのようなものは、現代的には、外部環境負荷の問題にも十分な注意が必要です。

なお、近年、整体そのものの成分や土壌水分について、基本的なpHやEC(電気伝導度)に加え、カリウムイオンや硝酸態窒素濃度が簡単に測れる数万~10万円以下のセンサーが各種登場しています。一般の方で、このような硝酸態窒素のセンサーを使われている例も増えてきているように感じます。

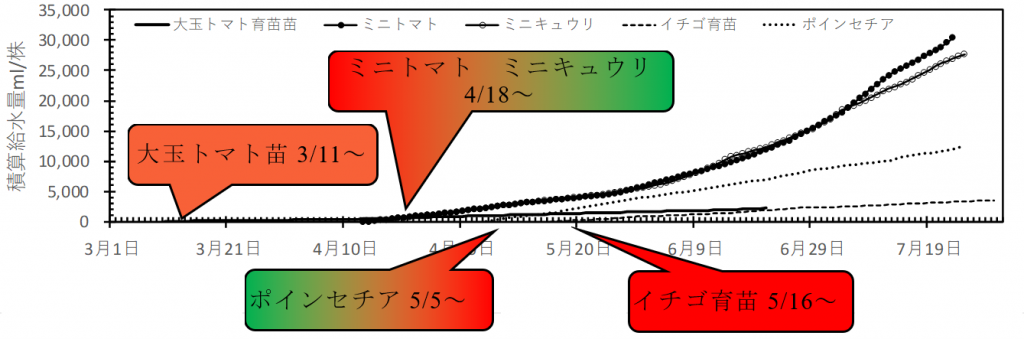

野菜などでは水管理を精密にしたほうが一般に良品の収穫につながります。ベランダで雨のかからない条件などを含め、どちらかの言うと傘(ビニルハウス)を差したような感覚で、(保温のというより)植物に雨が直接当たらないほうが正確な水管理ができます(一部の害虫で雨がかからない条件が好きなものもいますが、対抗策は有あります、それでも全般的には有利だと思います)。

土の再利用も簡単なスプラウト土耕栽培(カバーの仕方工夫)

スプラウトや苗類全般の寒冷からの保護にも使用できます

※500mLで自動水やりポッドを作って、苗(育苗ポッド)を育てるのも便利です。

カイワレ大根やレンズマメ、ブロッコリなどでのスプラウト栽培の場合、ここでの例のように原則500mlのボトルを鉢にして栽培するのが一番良いと思います。

水耕栽培(養液栽培)と違って、土壌の乾湿を調節することにより、幅広く植物が吸水する環境を整えることができます。なお、土壌を適切に管理することにより、土壌が硬くて根が侵入できないなどの現象も避けられます(特集記事のうち、植え替えの記事などを参考にしてください)。

以下、繰り返し記述もありちょっと長いですが参考にしてください。

土で育つスプラウト

土?と思うほど手間もかからない

室内室外とも倒れて水がこぼれても困らない場所に設置して下さい

※画像はクリックして拡大できます。

★まず土壌栽培の安全性/危険性?

多分、検索のキーワードの関係からか、スプラウトの土栽培(土耕栽培)で検索すると安全性を検討したサイトがたくさん出てくるだろうと思います。弊社のその点に関する見解は、記事一覧より”土のリサイクル”等の項目に記載していますのでご覧ください。なお、前年の秋ごろから始めましたが2019年2月時点までで弊社内栽培で収穫したものについては、特に問題なくおいしくいただいております。

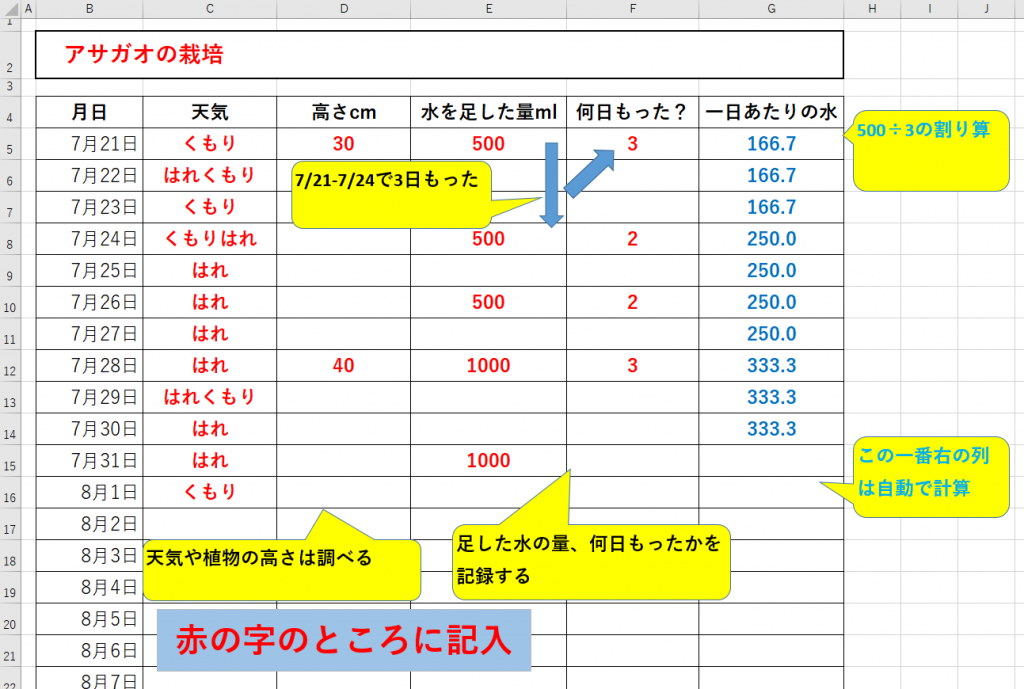

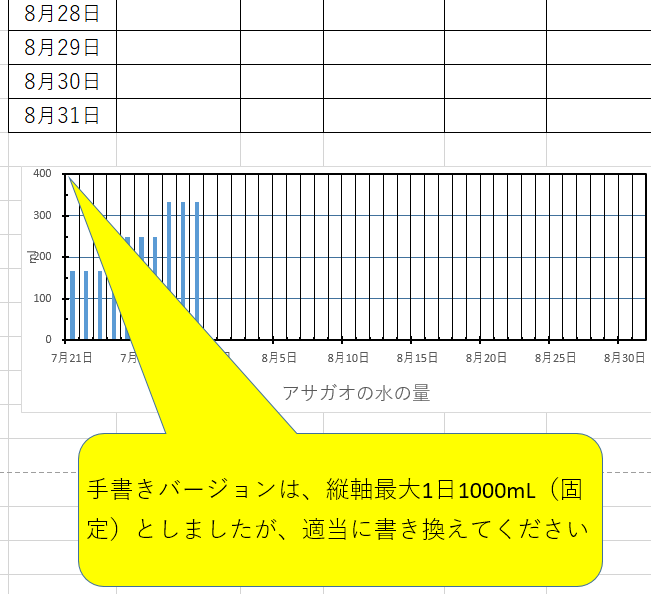

★冬季など、保温目的での、より上手な覆い方紹介 & 水の減り方に関する注意

以下詳細記事の(長めの?)記述に、ラップや、ペットボトルの覆いをかけるはずす、覆いのキャップを緩める(”覆い”とは、下写真のようなペットボトルの上半分)、またそれのキャップ自体を外す(ガス抜き)などにしても、”面倒くさいかどうか”という点からいえば、”ポイントをつかめばとても簡単・楽”と思います。つまり、以下は、ご自身の栽培環境に合わせた、”あ、なるほどね”と考えてもらえるように、ありがちなケースを想定し、詳しめに書いているということです。

第一、難しく考えなくても、当方でも普段は大体朝一番などにさらっと見て必要そうなら最小限いじるということ程度で対処しています。

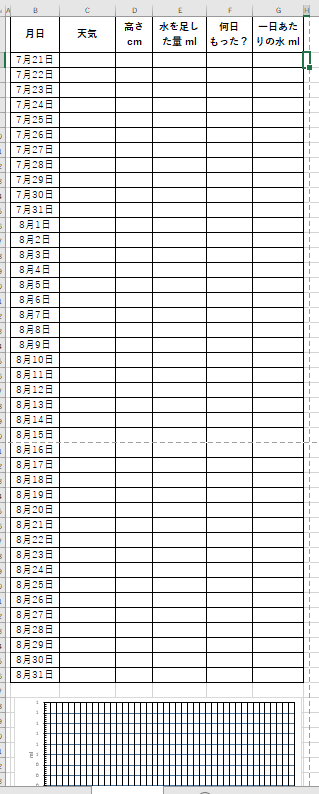

なお、水位(貯水量)は、冬場は減少しにくくはなりますが、特に室内の場合、ストーブ、エアコン、床暖などでの、高温下ではかなり水消費があるし、窓外も大きな植物だと意外に結構水が減るしまたそれに気づきにくいので注意しましょう。

★そして適切水量で適度の温度を保つ方法も以下で両立します。SIMERUSだから!

簡単温室 温度計(棒状)を参考にするのも効果的です。

つまり、このSIMERUS水やり方法を使用した方法では、

センサーはいりません←給水テープ自体がセンサー(ほどんど精密農業)

給水テープで軽く湿らせる適正給水だけ そこが味にも直結すると思います

★覆いもリサイクル的に作ってしまえます & ラップ類も併用 そして播種

ここでは、体に良いといわれるスプラウトの簡単管理の栽培(土の特長も活かせる土耕栽培 プラス 保温)を紹介します。(冬場の)スプラウトといえどもシャキシャキ野菜を目指します。

(お住みの地域にもよりますが)この記事のように、冬野菜には遅く、春野菜には早すぎる時期であっても、スプラウトなど簡単に栽培できるものもあります。

種に土壌をかぶせてもよい

※説明の例では土壌表面にぱらっとまくことを基本にしています。それにペットボトルやラップで加湿

これらの例では、土壌表面に直接種をまいている(土をかぶせていません)状態です。後で洗浄などの手間を少なくする目的で意図的にそうしています。土を薄く種に被せるなら、ラップは特に要りません(いずれにせよちゃんと洗えば、問題は有りません)。

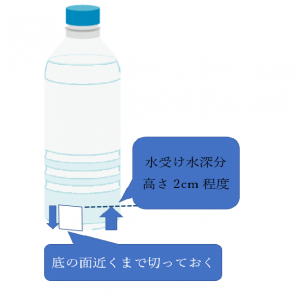

写真のように、スプラウト類を窓際などで栽培する分には、発芽時の水分(湿気)を十分確保してやれば、後は大体他の野菜類の栽培と同じような水管理となると思われます(例は500mLペットボトル)。このとき気温が低く、ペットボトル(キャップ付き、底を切り取ったもの)あるいはラップ類をかぶせてやります

★ペットボトル温室!

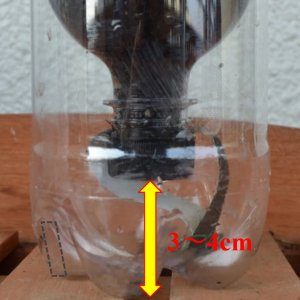

(例では、1Lあるいは、1.5Lのペットボトル←1.0Lで25cmぐらいから1.5Lで30cm弱ぐらいの高さになるように底を切り取ったもの(ただしペットボトルの形態により違いが生じます)、なおかぶせる都合からは1.5L-2.0Lのもののほうがかぶせやすいです)。

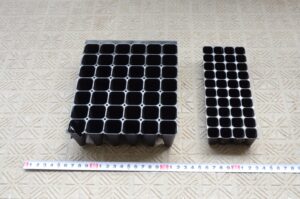

なお、スプラウト栽培には、容器自体は500mL程度のペットボトルで播種日をずらして連続的に生育させて収穫することがおすすめです。

横に広がるような場合、以下のようなより大きな覆いとするか、室内などでは気温によりますが、覆いを取り払って栽培します。

苗が高くなる場合、必要なら、割りばしなどを使って(下記)覆いの高さを稼ぎます。

特に2.0Lのもので覆いを作る場合、(大抵の場合中間にある)くびれ部分を取り除き、テープなどで継いで使うと25cmぐらいです(2か所輪切りにして作ります)。

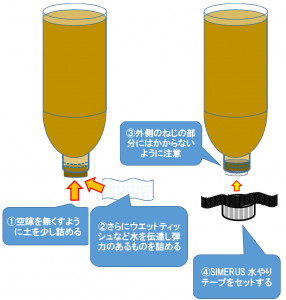

連続給水型にしたい場合

連続給水型の場合、覆いの下端が水没することになり、キャップを外してもかなり空気の流通が悪いことが予想されます。

そのため、高さ4cm程度のスリットを適当数を適当幅にあけて使うことも考えてください。

例では、水面設定が済みタンクが空になった状態です。→再注水します。

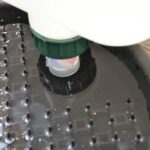

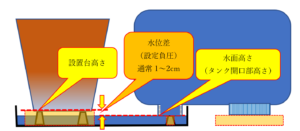

給水タンクによって水受け皿に水面を設定する連続給水型への改造は、カテゴリー 個人向け…の記事を参考にしてください。

★スプラウトの発芽・生育適温は概ね15℃-25℃といわれます。

※ご注意、季節・地方・暖房などの都合により、温度が結構上がっている場合があります。これはカビ発生などの原因にもなります。高温の場合、ペットボトルの覆い自体が不要である場合もあるので覆いの上キャップを緩める・キャップを外すなどと合わせ適宜ご利用ください。なお、温度計はあったほうが便利です。

12月の曇天でも時間場所によって30℃もある。

日が暮れても25℃(そういう日もある)、例では、キャップは外しました(さすがに温度が全体に高めです、水分・・露・湿気ガス抜きを適当にしないと、発芽時期はともかく、湿気がすごすぎて成長によくない、特に今年は何か大変!)。

★加湿して過湿気味にするのは発芽時期だけのスペシャル的管理

発芽するまでは空気中も土壌も十分な湿度(湿気)が欲しいので、土壌表面に直接種子を播き土をかぶせない場合、ラップなどで種をまいた土壌の上を覆っておくのが確実です。種子や土壌表面も霧吹きなどを使って十分に水を与えます(これは、種子に土壌をかぶせた場合も同じです)。

※ラップやペットボトルで土壌表面を覆うのは、発芽するまではかなりの湿気が必要だからですが、この条件だと温度・温度が高いと実際にカビが生えることも考えられますので、発芽後は、ラップなどのカバーを外すことを含め、適宜、”ガス抜き”を心がけてください。ペットボトルのキャップの外し方のタイミングなど下記に適宜調整の方法があるので参考にしてください。

★実践的な説明

結露は、キャップの緩めや取り外しの便利な目安になります

このような結露の状態になってくると大体よくない

内部も保温もされているとはいえ、過湿でもあります。

このような時、上のキャップを緩め(あるいは外し)湿気を抜く、また、室内の場合などでは覆いを取り去ってもいいでしょう(カビの予防を兼ねる)

※この結露の状態とは、凝結熱を発生し温度の低下を防いでいる効果もありますので、必ずしも悪いことばっかりのものではありません。蒸発の抑止の効果もあります。つまり、内部の湿気管理などを含め程度の問題ということです。

★ご注意 発芽ののち、まき方や種類によっては、大きな根の周辺に小さな綿のような細い根がかなり明瞭に見えることがあります。もちろん、それは、カビではないので注意してください。

これは、カビが生えているわけではありません

※本当にカビの場合、土表面に”斑点状などで大きく被るような白いカビのコロニー”といった感じの状況になりました、あるいは、黒の点々の場合もあります(弊社の栽培例)。スプラウトの種が納豆的になってしまうというのもあります。

★カビが生えてしまった時の応急処置

とりあえず、暑いのと湿気が多いということでもあり、思い切って覆いを外して乾燥させ、様子を見ます。復活しないなら植え替えを考えなければなりません。立ち直ったなら、(キャップを外してあまり湿気がこもらないようにした)覆いをかぶせなおすなどを適宜行います。なお、衛生面は十分安全側で考えてください(明らかにカビの生えた・付着したものは避けるのが原則、なお、この記事の方法に限らず野菜栽培全般そうですが、当然、食中毒には気を付ける必要があります)。

カビを防いだ栽培・原則:温度が適当であれば1~2日で発芽が始まると考えられます。発芽を確認するとラップをかけている場合、それをさっさと外してしまい、ペットボトルの覆いをかけるだけにします(当初キャップは締めておいて覆いの内側はちょっとは曇るぐらいにする→苗が大きくなるとキャップを緩める→外す)。つまり、極端な過湿は防ぎます。

それでも、カビがあまり頻発するようだと、土を一度乾燥させる、入れ替えるなども効果があります(基本極度の土壌過湿は避ける→軽く湿らせる)。

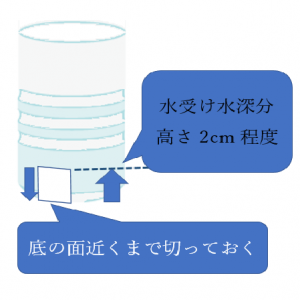

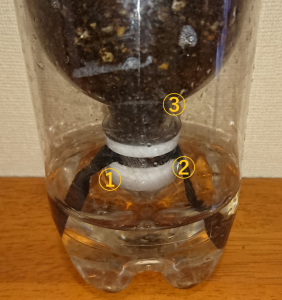

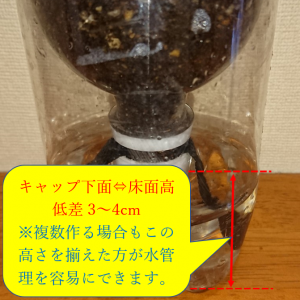

下の水受けの水深(水量)は(土容器下の)キャップの位置までが、原則です(極度の過湿は防ぐ、カビも防ぐ、土壌の水漬けは基本よろしくないです)。

ご注意(加工後)

ペットボトルの切り口はビニルテープなどでカバーしたほうが安全です。※窓外があまり寒いと適宜室内(窓際)など温いところに移動しましょう(覆いの効果も限界はあります)。発芽・生育の温度管理の注意事項は以下の記事にあります。

★発芽後の全体の流れを、改めて以下に示しておきます

写真のように、発芽して芽が伸びてくるとラップは生育に障害となり邪魔なので取り除き、500mlのペットボトルを全部覆うように、キャップ付き覆いとなるペットボトルを被せます。

上のキャップについては、基本大きく結露する場合は、②~③で湿気を抜きます

①締めておき、湿気を確保する(大抵内部は曇る傾向です、発芽直後)→

②少し緩めてガス抜きをする(あまり内部が曇らない程度、1cm程度まで目安)→

③キャップを取り外し空気の流通をよくする(ある程度生育してから)

の手順で栽培ステージに対応させて、同時にあまり過湿にはならない健全生育を心がけます。あまり寒いと、キャップをつけておいたほうが有利ですが、過湿との加減で調整します(発芽時を除き、基本的に過湿はお勧めしません)。

★大きくなったら

最後に、10cm~程など 高さが高くなるものについては上記ではつかえてしまいいますので、その場合以下のような対策があります。

写真のように、割り箸を真ん中で輪ゴムなどで止め、X状に下の土壌に差し込み、高さを持たせます。そこに覆いをかぶせなおします。このときも、キャップは、

①締めておき、湿気を確保する(大抵内部は曇る傾向です)→②少し緩めてガス抜きをする(あまり内部が曇らない程度)→③キャップを取り外し空気の流通をよくする ですが、もうあまり、仲が曇るまで湿気はいらないと考えられますので、②と③が主体で大抵いいだろうと思います(つまり、あまり覆いが曇らないようにしたほうが良いと思います。とくにこのステージでは特別に過湿を好む種類のもの以外、過湿はお勧めしません、シャキシャキ野菜になりにくいです)。

なお、気温等の条件が許せば、覆いを外してしまうのでも構いません。特に、横に広がるものは、再度覆いをしようとしても引っ掛かりやすいのでそのほうが管理しやすいです。また、より大きいプランタをかぶせるという方法もあります。※2Lのペットボトルの場合、途中のくぼみなどは切り取っておくほうがいい場合があります。

★追記

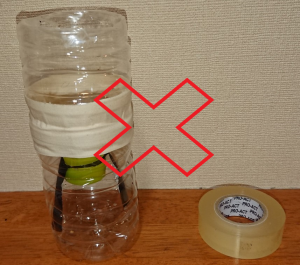

倒れて水がこぼれても困らない場所に設置して下さい(特に室内、お子様やペットなどにも配慮を)

仮に、(冬季用の)温度維持用の覆いをつけていなくてもいずれにせよ、本方法は、倒れると水がこぼれる構造になっています。そのため箱などに入れて固定する。幼児の手の届かない場所に設置する、ペットが近づけないようにするなどの配慮をお願いします(幼児でもペットでも内部の水を飲んでしまうなどは危険ですので避けてください)。

★追記2 バランスをとる要点を的確に判断するためには、本方法での注意点

スプラウト類に限らず、制約はきつくなりますが、小さな野菜(例えばアイスプラント)などもこの覆い式は十分対応できるとは思います。

十分育つと考えられます

この方法の紹介で弊社がSIMERUS水やりテープを使うのがいいですよといっているのも(過度の水分伝達がなく)適当な水分供給ができるテープで土壌やその上の空気があまり過湿にならないようにということです。今回の方法では換気とのダブル式、組み合わせ技の効果が期待できますね。つまりいいバランスになるということです。言い換えると親水性の給水素材類何でも使ってうまくいくというものではないことはあらかじめご注意申し上げます(さすがにそんなに簡単なものではないことは指摘しておく必要があるということです)。

種をあらかじめ水浸しておいて、発芽しやすくし、播種するという方法もありますが、やや面倒くさい!ので採用していません。

スプラウトの種類は、いまのところ、ミックスとか、ラディッシュ、ブロッコリー、レンズマメなどを用いています。など、(少なくとも一時期)光を遮る必要のあるモヤシ類栽培も十分可能とは思います。

ここに示す方法でもさすがに氷点下で氷結する条件では使えませんでご注意ください。条件による部分が多く保証は出来かねますが、従前からの弊社へのお問い合わせ(北海道の方など)も参考にすれば、寒冷地でも日の当たる条件で二重窓の中で暖房などが十分であれば、十分な条件になるようだとは考えます(LEDや蛍光灯類の(植物用)人工光源の採用も追加で考えられますがここでは複雑になるのでそれには触れません)。※スプラウトの発芽・生育適温は概ね15℃-25℃と言われています。